把知识分层的理论和实践

知识要分为理论/概念层和应用/方法层两部分分别进行理解。

得出该结论的依据是,大学生由于听课和训练的割裂,出现了不会解释也不会做题、会解释不会做题、会做题不会解释、都会的人。这说明人的理论框架和方法论最开始是割裂的,人确实可以对某些并没有做过的事讲出足够有道理的理解。讲理论不涉及到方法,或者即使涉及到方法也可以,更进一步即使板演了例题,都还会出现严重做不出题的情况。

对大学生听课认真但做不出题的解释,就是完全没有进行方法层的理解。

在这里指出,用这个说法,方法层所处理的问题似乎完全变成了经验上的问题,因此似乎不存在“理解”的说法。

或者说,“理解”方法层,就是要获取到一个方法,它在语言描述以外的那些知识。因此方法的解释总是千变万化,而难找出一个最好解释。(当然存在一些特别好的解释了)

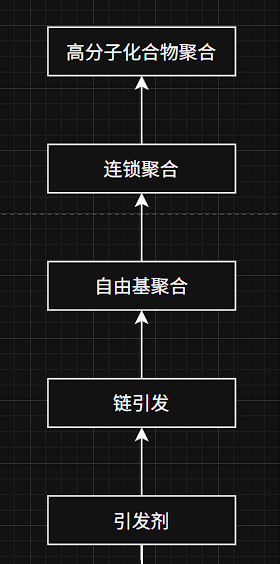

“引发剂”的理论层简要构建

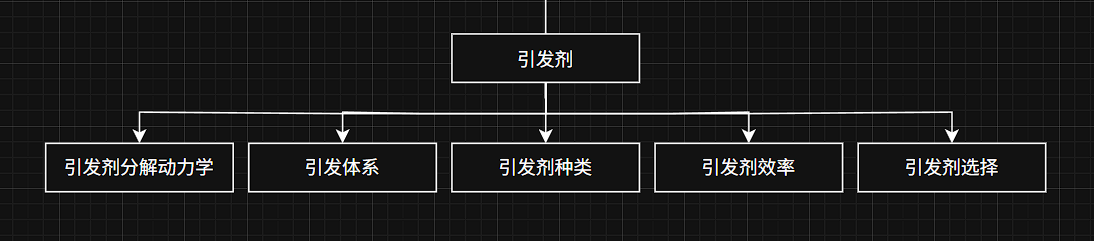

为什么知识图谱总能让人感觉疑惑?因为仅给出概念,那么向上的概念会让人疑惑为什么,而向下的概念则容易散、杂。

原因就是,“引发剂”这个概念对于向上的概念,如“链引发”、“自由基聚合”是一个实际概念,而对于向下的概念“引发体系”、“引发剂效率”等,“引发剂”更多作为高高在上的领导核心、或者统领全局的虚拟概念。

一些想法

引发剂种类、引发体系和引发剂三个概念,衍生出两个问题:分类产生的概念和说法产生的概念。

引发剂有AIBN、BPO、BPP、KSP等一大堆,而用于链引发的却不止是引发剂,经常性的还包含一些其他物质,一些物理条件也能链引发。于是存在引发剂的引发作用、光引发热引发、引发体系引发等说法。

引发剂需要分类,因为不同类引发剂有不同性质,它们应该随“引发剂选择”部分被一起记忆。

引发体系的存在是因为可以通过氧化还原反应产生的自由基来引发反应,因此这种情况既可以和引发剂并列又可以包含了单引发剂体系。

而引发剂分解动力学、引发剂效率应当认为是方法层的模型,根据上面的说法,不应当被放在描述理论的图谱中。

而往上走的方向也很迷惑。由于一个概念根据不同说法产生了不同的上级,于是其他的说法就据此变成了打破章节束缚的东西。就比如单体、引发剂组成自由基聚合所需要的反应物。

meta想法

人在不尝试使用外界的学习方法时,是有自己的一套默认方法的,这套默认方法的工作就是将看到的、听到的等用高效的方法不过大脑语言层直接存到短期记忆。

新方法的使用将会覆盖掉它并开启用大脑语言层梳理知识的潘多拉魔盒,将学习从需要时间的工作变为需要脑力的工作,目的是提高效率。

这是从假说”人先天具有速读能力“类比出的,依据是把学习成果梳理出来的工作,这一工作本身竟然会覆盖掉原来要记的知识,梳理一项之后就会:

-

钻牛角尖一直持续一项工作。

-

直接结束了工作,因为大脑空了。

通过写一些句子进行语言方面的强化

理解引发剂的做法:

限定范围是在高分子化学-自由基聚合中。

引发剂对单体的引发作用,使链引发发生/就是链引发……。

链引发是自由基聚合机理的一个基元反应。

引发剂有偶氮类引发剂AIBN,有机过氧类引发剂BPO,无机过氧类引发剂KSP。

引发作用还有热引发、光引发(光直接引发、光引发剂引发、光敏剂间接引发)等。

引发剂引发单体进行自由基聚合反应,以自由基聚合反应机理进行。

引发剂由于诱导分解和笼蔽效应伴副反应导致引发剂效率降低。

本体、(油)溶液、悬浮聚合用油溶性引发剂,因为烯类单体基本上是油类的溶剂/溶质;只有乳液聚合、水溶液聚合用水溶性引发剂(无机过氧类、过氧化氢和亚硫酸组成的氧化-还原引发体系等)。

高、中、低活性引发剂是根据引发速率常数、半衰期区分的。由于温度越高聚合反应正向进行,所以高活性引发剂通常用于低温聚合(过氧化二碳酸酯类的)。

引发体系是由于氧化还原产生初级自由基,而还原剂的存在降低了单引发剂分解的活化能,这使得引发剂活性上升。

…………

而对于那些用到的数学物理方法,使用刷题方式加知识图谱解决,因为化学学科中数学物理方法的量没有过于夸张的多,也不进行演绎,并且由于原理中通常用到简化而不需要细究公式细节,应该直接记忆并使用。

分解速率$R_d$,速率常数$k_d$,$R_d=k_d[I]$。

半衰期$t_{1/2}=\dfrac{\ln 2}{k_d}=\dfrac{0.693}{k_d}$。

后记

语文真是个不好的东西,占一个“语”字一个“文”字,明明是这么不行的学科却偏偏要占了这么大的字,整得如果对语文没好感那么会容易对语言、语音、文学、文字之类也沾上语文的黑光。明明这些东西分别都是挺大的学问。

comment 评论区

star_outline 咱快来抢个沙发吧!